نُعيد نشر وقائع ندوة”النكسة واتفاقيات السلام” من تنظيم مجلة الآداب ومركز دراسات الوحدة العربيّة وحملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان والمسار الفلسطينيّ البديل. إدارة وتقديم: د. سماح إدريس

(ندوة من تنظيم الآداب، ومركز دراسات الوحدة العربيّة، وحملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان، والمسار الفلسطينيّ البديل. إدارة وتقديم: سماح إدريس)

لمشاهدة الندوة أنقر هنا.

سماح إدريس: أرحّب بكم باسم الجهات المنظِّمة الأربع. ندوتُنا اليوم تأتي في ذكرى النكسة، التي حصلتْ في 5 حزيران (يونيو) من العام 1967 وأدّت إلى احتلال العدوّ الإسرائيليّ سيناءَ وقطاعَ غزّة والضفّةَ الغربيّة والجوْلان، وإلى استشهاد حوالي 20 ألف عربيّ وتدمير قسمٍ كبيرٍ من العتاد العسكريّ العربيّ. وبحسب محمد حسنين هيكل، فإنّ تدميرَ العدوّ مدرَّجاتِ المطارات المصريّة ومئاتِ الطائرات العسكريّة وهي جاثمةٌ في المطارات هو السببُ الرئيسُ للهزيمة، إذ عنى أنّ الهزيمة حصلتْ قبل أن تبدأ الحرب. أمّا لماذا لم تَكشف الراداراتُ العربيّةُ الهجومَ الجوّيَّ الإسرائيليّ، فذلك يعود إلى أمورٍ عديدةٍ أهمُّها البيروقراطيّةُ الفاسدة وسوءُ التنسيق بين الدول العربيّة المستهدَفة.

أدّت النكسة إلى سيادة جوٍّ من الإحباط العربيّ العامّ، وإلى بروز نزعاتٍ استسلاميّةٍ وميولٍ إلى جلْد الذات لدى عشرات المثقّفين العرب. وفي المقابل ظهر نوعٌ من التجذّر في الخطاب السياسيّ لدى فصائل العمل الوطنيّ الفلسطينيّ وغيرها. وكان جمال عبد الناصر يعيد بناءَ الجيش المصريّ، ويخوض أشرسَ حروب الاستنزاف ضدّ العدو بعيْد النكسة، حين باغته الموتُ صيفَ العام 1970. ومع أنّ خليفتَه أنور السادات خاض معركةً ناجحةً ضدّ العدوّ سنة 1973، وبالجيش الذي بناه عبدُ الناصر، فقد اتّضح أنّ تلك المعركة كانت تهدف إلى تحريك عمليّةِ الاستسلام بدلًا من استكمال تحرير الأرض العربيّة. وما هي إلّا سنوات حتى زار السادات الكيانَ الصهيونيّ، وبدأ مفاوضاتٍ معه بـ”رعاية” أميركيّة في كمب دايفيد. وبانسحاب مصر الرسميّة من ميدان الصراع مع العدوّ، وجد هذا الأخيرُ مجالًا أوسعَ لغزو لبنان سنة 1978 ثمّ سنة 1982. وتدحرج مسلسلُ اتفاقيّات “السلام” العربيّة مع العدوّ، ودائمًا بالـ”رعاية” ذاتها: من اتّفاق 17 أيّار 1983 الذي عقدته السلطةُ الكتائبيّةُ اللبنانيّةُ مع العدوّ، مرورًا باتفاق أوسلو سنة 1993 بين منظّمة التحرير وهذا العدوّ، فوادي عربة سنة 1994 بين السلطة الأردنيّة وبينه. وتوالى فتحُ السفارات والمكاتب التجاريّة والتمثيليّة الإسرائيليّة في غير عاصمةٍ عربيّة. وتكرّرتْ خطواتُ التطبيع الفنّيّ والرياضيّ والاقتصاديّ والأكاديميّ و”الدينيّ” بين العدوّ وبعض الأقطار العربيّة كالإمارات وقطر والبحرين. إلى أن بلغنا الدرَكَ الأسفلَ اليوم بإبرامِ أنظمةٍ لم تشاركْ يومًا في معركة تحرير فلسطين، كنظام الإمارات، معاهدةَ سلامٍ مع “إسرائيل،” وبخطواتٍ وقحةٍ من قبِيل زيارة السفير الإماراتيّ الحاخامَ الأكبرَ في الكيان لنيل “بركته.”

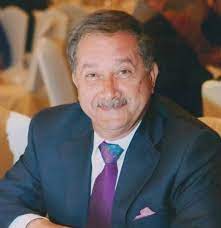

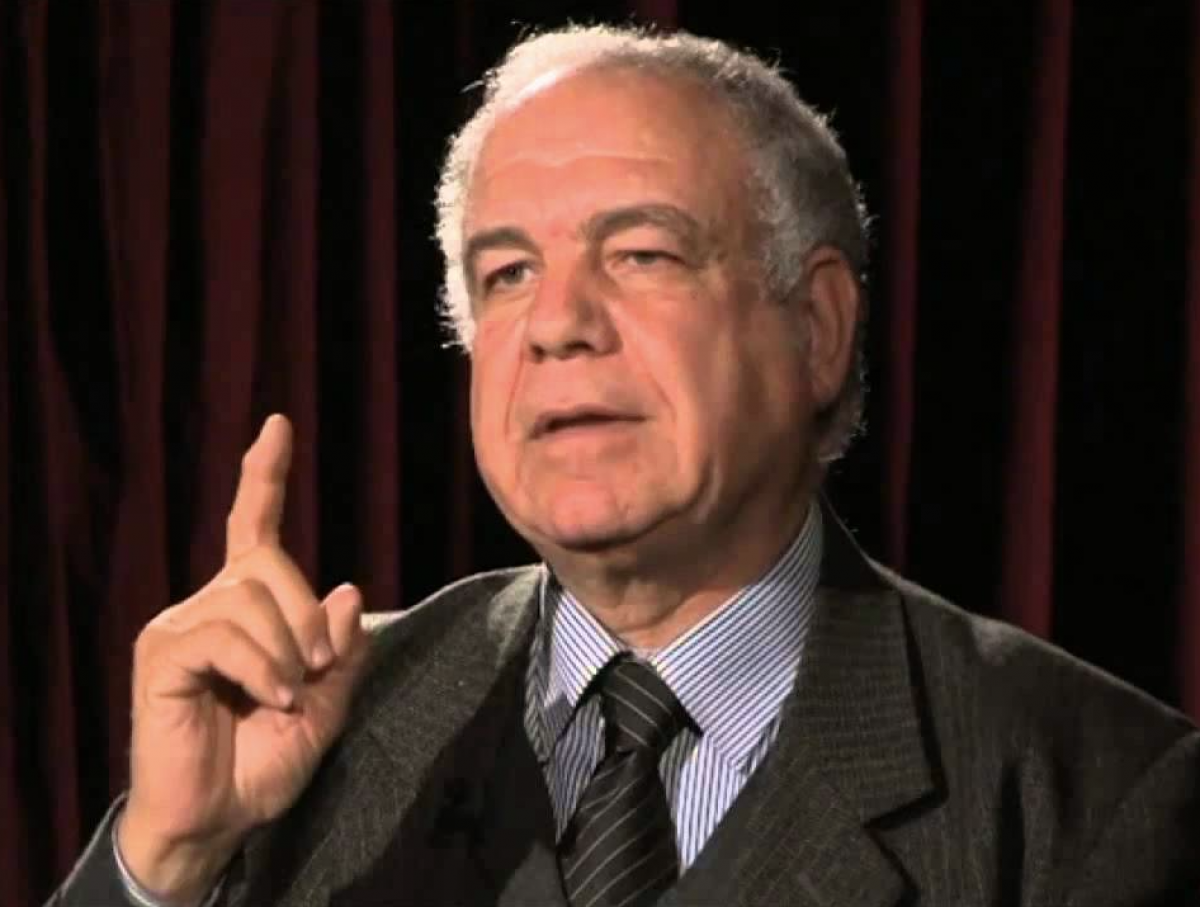

ندوتُنا اليوم تشمل أربعةَ متحدّثين مميّزين: السيّدة لونا أبو سويرح من فلسطين ستقدِّم مداخلةً بعنوان “فلسطين واحدة كاملة.” يليها د. لبيب قمحاوي من فلسطين أيضًا، وسيقدِّم مداخلةً بعنوان: “في ذكرى هزيمة 5 حزيران: المتغيِّرات الاستراتيجيّة الجديدة.” بعده سيتناول الدكتور يوسف مكّي، من المملكة العربيّة السعوديّة، خلفيّاتِ النكسة، ويعرِّج على التطبيع في الخليج. ومسكُ الختام سيكون مع الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان، من جمهوريّة مصر العربيّة، الذي سيتحدّث عن اتفاقيّة كمب ديفيد وفشلِ التطبيع على مستوى الشارع المصريّ.

***

لونا أبو سويرح: فلسطين واحدة كاملة

نلتقي اليوم في ذكرى نكسة يونيو/حزيران 1967 لنتحدّثَ عن نكساتٍ أخرى من اتفاقيّات “سلامٍ” مخزية عقدتْها أنظمةٌ عربيّةٌ ومنظّمةُ التحرير الفلسطينيّة مع الكيان الصهيونيّ. من أكثر هذه الاتفاقيّات بؤسًا وخذلانًا وتنازلًا اتفاقُ أوسلو المشؤوم بين منظّمة التحرير ودولةِ الاحتلال الإسرائيليّة، وقد مرّت عليه 28 سنةً ولم يُنفّذْ بالكامل من الأساس. هذا الاتفاق، الذي وَعد الفلسطينيّين بدولةٍ ومستقبلٍ اقتصاديّ مزهر، كان فشلًا سياسيًّا واقتصاديًّا، بل أمنيًّا أيضًا، للاحتلال. وهذا ما أثبتتْه الانتفاضاتُ المتتاليةُ منذ انتفاضة القدس سنة 2000، وأثبتتْه كذلك عمليّاتُ المقاومة المنفردة في الضفّة، وحراكُ بوّابات الأقصى، وحروبٌ أربع على غزّة، وانتفاضةُ القدس والشيخ جرّاح والداخلِ المحتلّ مؤخّرًا والمستمرّة حتى الآن.

الحال التي وصلنا إليها اليوم تعود إلى تصوّرٍ ساذجٍ أو متواطئٍ يفتقر إلى حلٍّ مستدامٍ يَستند إلى الثوابت الفلسطينيّة، ويَضمن حقوقَ الفلسطينيّين، بما في ذلك عودتهم وسيادتُهم على مواردهم من أرضٍ وماء وغير ذلك، ويَضمن أيضًا استقلالًا كاملًا عن الكيان المحتلّ أمنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.

وبالرغم من صرف المجتمع الدوليّ أكثرَ من 30 مليار دولار على الاقتصاد الفلسطينيّ منذ توقيع الاتفاق سنة 1993، فإنّ الفلسطينيّ يعيش في مُناخ اقتصاديّ ضعيفٍ جدًّا، مرهونٍ بعلاقةٍ أمنيّةٍ جيّدة مع الاحتلال، وبتنسيقٍ أمنيٍّ “مقدّس،” ويعتمد في عمله بشكلٍ كاملٍ على الاحتلال (تشغيل آلاف الفلسطينيّين كعمّالٍ في الداخل المحتلّ عام 48) وفي سداد الضرائب وفي الاستيراد والتصدير. كما أنّ بروتوكول باريس (الملحق الاقتصاديّ لاتفاق أوسلو) لم يوضِحْ حدودًا سياسيّةً أو جغرافيّةً أو أمنيّةً أو اقتصاديّة!

وتعاني غزّة، خصوصًا منذ العام 2006، ارتفاعًا حادًّا في نسبة الفقر والبطالة، ودمارًا في البنية التحتيّة بفعل الحروب المتكرّرة، وحصارًا يُقيِّد استيرادَ الغذاء والدواء ويَمنع تصديرَ المنتَجات الزراعيّة والصناعيّة من غزّة — الأمرُ الذي زاد من بؤس الفلسطينيّين اقتصاديًّا.

أنْ توافقَ القيادةُ الفلسطينيّةُ على اتفاقٍ يمنحها غزّةَ وأريحا أوّلًا (أيْ 1.5% من أرض فلسطين) هو إمّا غباءٌ أو سذاجة. وأن تثقَ بعدوٍّ مستعمِرٍ همُّه أن يحلَّ محلَّك غباءٌ وسذاجة، أو هو جريمةُ تواطؤٍ مكتملةُ الأركان.

وبعد غزّة وأريحا يحدِّد الاتفاقُ دولةً فلسطينيّةً على 22% من أرض فلسطين، في حين أنّ حوالي 60% من هذه المساحة المحدودة هي أراضي (ج)، لا سلطةَ للسلطة الفلسطينيّة عليها – ولا لمجرّد تمرير مواسير مياه أو فتحِ طريق – من دون إذْن الاحتلال. في النهاية مَنحتْ أوسلو الفلسطينين، فعليًّا، 10% من فلسطين التاريخيّة، أمّا العشرة بالمئة الأخرى (أراضي ج) فيقطن فيها أكثرُ من 670,000 مستوطن، وفي القدس حوالي ربع مليون مستوطن، بالإضافة إلى 94 قاعدة عسكريّة إسرائيليّة في الضفّة الغربيّة. الجدير ذكرُه أنّه عشيّةَ اتفاق أوسلو 1993، كان عددُ المستوطنين في القدس 153 ألفًا، وعددُهم في الضفّة 105 آلاف. فأيُّ سلامٍ هذا الذي يعزِّز من توسُّع المستعمِر وتوغّلِه في الأرض أو المساحة المفترض أنّه “تنازل” عنها بالاتفاق؟! أيُّ سلامٍ هذا وفيه قضيّةُ القدس معلّقةٌ إلى أبد الآبدين؟ وعندما يُعلِن طرفٌ ضمَّها ضاربًا بالاتفاق عرضَ الحائط، ينبري الطرفُ الآخر يهدِّد ويتوعّد لكنّه لا ينسحب من الاتفاق ولا يحاسب عدوَّه!

أوسلو بُنيتْ على باطل، وما يُبنى على باطل فهو باطل. الغرض من اتفاق أوسلو، أو أيّ اتفاق سلام مع العدوّ الصهيونيّ، هو تحييدُ الجانب الآخر، وخلقُ إنسان فلسطينيّ أو عربيّ “جديد” يقبل بهذا الواقع — إمّا فرحًا بميزاتٍ اقتصاديّة قد يجنيها، أو قناعةً بأنّنا لا يمكن أن نغيّر هذا الواقع. أوسلو ومثيلاتُها مأسسةٌ لخرابٍ إيديولوجيّ كي يصبح عدوُّكَ “جارًا” تتعاون معه، وتنسِّق معه، وتتاجر معه، وتحفظ له أمنَه واستمراريّتَه.

إنّ التنازلَ عن 78% من فلسطين التاريخيّة، والقبولَ بما عرضتْه أوسلو، تخلٍّ طوعيٌّ عن حقٍّ أصيلٍ للشعب الفلسطينيّ في البقاء على أرضه كاملةً كما كانت قبل العام 1948. والتنازل عن 78% من فلسطين يعني القبولَ بالمستعمِر وبحقّه في إنشاء كيان والحفاظ عليه.

ما حدث في فلسطين خلال رمضان 2021 أثبت وهْمَ فكرة “حلّ الدولتيْن،” بل أسقطه تمامًا. أثبت وهمَ التعايش مع المستعمِر والقبولِ به على حساب حريّتك وحقوقك وتاريخك.

علينا اليوم أن نلتزمَ ببوصلةٍ واحدةٍ متّجهةٍ إلى فلسطين كما نعرفها في العام 1947 وما قبل: فلسطين واحدة كاملة. هذه الفلسطين الواحدة الكاملة هي ما أقرّ به المفوّضُ السامي البريطانيّ “الصهيونيّ” هربرت صامويل، عندما وقّع إيصالًا يُقرّ بأنّه تسلّم فلسطينَ واحدةً كاملةً في العام 1920. نحن نريد هذه الفلسطين الواحدة الكاملة!

شعبُ فلسطين اليوم يُطهِّر نفسَه من اتفاقيّات الاستسلام وأوهامِ التعايش وأحلامِ الدولة المنقوصة وكوابيسِ التنسيق الأمنيّ. والقضيّة التي همّشتْها أوسلو وما تبعها تُلهم أحرارَ العالم في كلّ مكانٍ اليوم، وتعلن للعالم أنّ حصارَ الشعب الفلسطينيّ واضطهادَه وسرقةَ أرضه ومياهِه لم تُنسِنا القضيّةَ ولم تُضعفْ عزيمتَنا. والنهوض الفلسطينيّ اليوم ساهم في إيقاظ الشباب العربيّ من كبوته ليتغلّبَ على إحباطه الناجم عن مسرحيّات التطبيع وصفقات ترامب وكوشنر.

يجب ألّا نستنزف طاقتَنا في تقويم اتفاقيّات باطلةٍ وفاشلة. بل علينا أن نحشد طاقتَنا في وضع رؤيةٍ شاملةٍ متكاملةٍ لتحرير فلسطين، كلّ فلسطين. ولا حلّ إلّا بفلسطين واحدةٍ كاملة. وعلى هذا الأساس نعيد تنظيمَ مؤسّساتنا وبرامجِ عملنا وبرامجِ الحشد والتوعية في الخارج وتعزيز صمود الداخل ونضاله. لقد حقّقنا في معركة “سيف القدس” معركةَ استعادة الأمل، وعلينا أن نبدأ في الاستعداد لمعركة استعادة الأرض. ونهوض فلسطين وتحرّرها وتحريرها نهوضٌ للأمّة العربيّة بأكملها.

بيروت

***

لبيب قمحاوي: في ذكرى هزيمة 5 حزيران: المتغيّرات الاستراتيجيّة الجديدة

شكّلتْ هزيمةُ عام 1967، وهي هزيمةٌ بالمفهوم الكارثيّ لا “نكسةٌ” كما يحلو لحكّام العرب أن يطلقوا عليها، بدايةَ انحسار الالتزام العربيّ الرسميّ بالقضيّة الفلسطينيّة، وبدايةَ انهيار النظام الرسميّ العربيّ. وأدّت إلى تولّد مفهوم “ثقافة الهزيمة” — بشكله الصامت الخفيّ ابتداءً، ثم بشكله العلنيّ الفاضح بعد أن هُزِم الكفاحُ الفلسطينيُّ المسلّح في أوسلو. وقد سبقتْ أوسلو معاهدةُ كامب ديفيد مع مصر، وتبعتْها معاهدةُ وادي عربة مع الأردن، انتهاءً باتفاقات أبراهام للتطبيع العربيّ-الإسرائيليّ التدريجيّ ولكن المجّانيّ والشامل في أهدافه النهائيّة.

لم تعصف ثقافةُ الهزيمة بالعرب عمومًا فقط، وإنّما عصفتْ تحديدًا بالفلسطينيّين، أصحابِ القضيّة، كذلك. فقد أدّت اتفاقاتُ اوسلو إلى إنشاء سلطةٍ فلسطينيّةٍ ابتلعتْ منظّمةَ التحرير وحلَّت محلَّها وأعلنتْ تبعيّتَها الأمنيّةَ لـ”إسرائيل” من خلال “التنسيق الأمنيّ.” كما أعلنتْ انتهاءَ مقاومة الاحتلال، بل منعَها أيضًا، باعتبارها أمرًا غيرَ قانونيّ؛ ما يعني أنّ السلطة اكتفت بابتلاع “طُعمْ” الحكم الذاتيّ بدلًا من الاستقلال الناجز وإنهاء الاحتلال.

لقد خلق هذا الواقعُ، خصوصًا قرارُ منع مقاومة الاحتلال، غضبًا صامتًا وفراغًا قاتلًا في أوساط الفلسطينيّين الخاضعين لإشراف السلطة الفلسطينيّة، في الحقبة التي تولّى فيها محمود عبّاس رئاسةَ السلطة. إلى أن انفجرت الأمورُ مؤخّرًا في القدس بسبب التوحّش الإسرائيليّ في البرنامج الاستيطانيّ الإحلاليّ، وردِّ الفعل الفلسطينيّ الحازم والرافض القادم من غزّة في أيّار 2021. وجاءت الحربُ الأخيرةُ على غزّة وباقي المدن الفلسطينيّة مؤشِّرًا واضحًا وعمليًّا على أنّ القضيّةَ الفلسطينيّة مازالت حيّةً في قلوب الجماهير الفلسطينيّة والعربيّة وعقولِها، وأنّ الأنظمةَ العربيّة مازالت في معظمها تعاني الأمراضَ التي عانتها الأنظمةُ السابقة.

العدوان الإسرائيليّ الأخير متشعّب ومتعدّد على كامل أرض فلسطين والشعب الفلسطينيّ. مستوى ردّ الفعل الفلسطينيّ قد يكون أهمَّ تطوّرٍ حصل للقضيّة الفلسطينيّة منذ توقيع اتفاقات أوسلو، نظرًا إلى جدّيّة ذلك الردّ وندِّيته وفعّاليّته في إذاقة الإسرائيليّين للمرّة الأولى جرعةً من “دوائهم” المرّ والمرير. والإنجاز الفلسطينيّ الأخير لا يتمثّل في امتلاك القدرة على الردع بمفهومه العسكريّ؛ فهذا لم يتمّ حتى الآن، و”إسرائيل” ما زالت متفوِّقةً عسكريًّا بشكلٍ حاسم، وإنّما يتمثَّل في عنصر المفاجأة، وفي القدرة على الاستمرار في الردّ، وفي الردع النفسيّ الذي قدّمه هذا الردّ. فـ”إسرائيل” تعلم الآن أنّ إلحاقَ الأذى بالفلسطينيّين سوف يؤدّي، في المقابل، إلى إلحاق الأذى بالإسرائيليّين.

ما نحن بصدده هو التغيير في معادلة الصراع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ، بمعنى انتقالها من مرحلة تلقّي الضربات الإسرائيليّة بخنوعٍ وقَدَريّةٍ إلى مرحلة الندّيّة في الردّ، وإنْ كان ذلك على مستوًى عسكريٍّ أضعف من ذلك الذي تملكه “إسرائيل.”

الأوضاع في فلسطين لن تعودَ إلى سابق عهدها. ما شاهدناه وعشناه في الحرب الأخيرة هو مخاضٌ استراتيجيٌّ جديدٌ هزّ مرحلةَ أوسلو من جذورها، وعصف برموزها ومؤسّساتها بشكلٍ كامل. فلقد أثبتتْ حربُ غزّة الرابعة حقائقَ جديدةً سوف تشكّل أساسَ الوضع الاستراتيجيّ الجديد للمرحلة المقبلة، وأهمُّها: 1) بروزُ سلاح وسائل التواصل الاجتماعيّ في وصفه أكثرَ الأسلحة الدوليّة الشبابيّة الجديدة فعّاليّةً وقدرةً على التعبير عن توجّهات الأجيال الجديدة، العابرةِ للحدود والكيانات، والمقدَّرِ لها أن تؤدّيَ دورًا مؤثّرًا في تحديد موقف الشعوب من مختلف القضايا. 2) أنّ الوضع الاستراتيجيّ الذي ساد أكثرَ من سبعة عقود بين “إسرائيل” والفلسطينيّين لن يعود كما كان بعد أحداث أيّار 2021 أو حرب غزّة الرابعة. فمن نتائج هذه الحرب متغيراتٌ ذاتُ أبعاد استراتيجية، أبرزُها:

أولًا، فلسطينيًّا:

. سقوطُ السلطة الفلسطينيّة ورموزها، وسقوط فلسفة أوسلو وما تمخّض عنها. ميزانُ القوة الفلسطينيّ انتقل من حركة فتح ومدرسة أوسلو الاستسلاميّة إلى حركة حماس ومدرسة المقاومة والردع، أيْ عودة العمل بمفهوم المقاومة أسلوبًا رئيسًا لكيفيّة التعامل مع الاحتلال.

. إعادةُ توحيد الشعب الفلسطينيّ من خلال النضال والتكاتف في سبيل القضيّة. وهذا التوحيد يُعتبر إنجازًا استراتيجيًّا مهمًّا لكونه يشكّل تهديدًا مباشرًا للمخطَّطات الصهيونيّة لتفتيت الشعب الفلسطينيّ وتحويله إلى مجموعاتٍ يَسْهل امتصاصُها والسيطرةُ عليها في المناطق المحتلّة كافّةً، ويَسهل الاستفرادُ بها كمجموعاتٍ صغيرةٍ ذاتِ أولويّاتٍ مختلفة. هذا الواقع المصطنع ابتدأ ينحسر تحت معول الظلم والاضطهاد الإسرائيليّيْن، والغضبِ والرفضِ الفلسطينيّيْن. إنّ إعادة توحيد الشعب الفلسطينيّ على كامل الأرض الفلسطينيّة يجيء الآن على قاعدة وحدة المصير وأولويّةِ الحقّ الفلسطينيّ في الحرّيّة والكرامة الوطنيّة والتحرير.

. انتقالُ القضيّة الفلسطينيّة من قضيّةٍ محلّيّةٍ لا تشكّل أيَّ خطورةٍ على الهدوء والاستقرار الإقليميّين والدوليّيْن، إلى قضيّةٍ إقليميّةٍ متفجّرة، ذاتِ أبعادٍ خطيرةٍ على السلْم الدوليّ والاستقرار الإقليميّ؛ ما يستدعي اهتمامَ العالم بضرورة التوصّل إلى حلٍّ عادلٍ للقضيّة الفلسطينيّة.

. ارتفاعٌ ملحوظٌ في سخونة أدوات الصراع الإسرائيليّ–الفلسطينيّ، وانتقالها مباشرةً إلى المرحلة الصاروخيّة، متجاوزةً العديدَ من أدوات الصراع العسكريّ التقليديّة. هذا التطوّر سمح للفلسطينيّين باختصار المدّة الزمنيّة والعقبات اللوجستيّة في محاولاتهم الوصولَ إلى القدرة على الردع ولو جزئيًّا. وهكذا فإنّ قفزَ الفلسطينيّين من مرحلة البحث عن البندقيّة إلى مرحلة امتلاك قوّة ردع صاروخيّ بقدرات تصنيعٍ فلسطينيّةٍ سوف يساهم في تحجيم الغرور العسكريّ الإسرائيلي وإعادة الإسرائيلييين إلى صوابهم.

ثانيًا، إسرائيليًّا:

. التعجيلُ بسقوط نتنياهو ومدرسته الموغلة في العنصريّة، وسقوطُ القناع عن الديموقراطيّة المزعومة في “إسرائيل،” وانكشافُ الطبيعة الوحشيّة والعنصريّة لهذا الكيان أمام الرأي العامّ العالميّ.

. بدايةُ تبلور الإحساس بين اليهود بأنّ فلسطين ليست وطنَهم، وأنّ المواطَنة الإسرائيليّة عبارةٌ عن إدخالٍ مؤقّت، وأنّ المجتمع الفلسطينيّ عَصيٌّ على الذوبان داخل المجتمع الإسرائيليّ.

. تبلورُ الاستقطاب داخل المجتمع اليهوديّ الإسرائيليّ بين اليمين الدينيّ والمتطرّف من جهة، والتيّار “العَلمانيّ” من جهةٍ أخرى، خصوصًا بعد سيطرة اليمين على الحكم مدّةً طويلة. ما جرى مؤخّرًا ساهم في تعزيز ذلك الاستقطاب، وفي بلورة الخلاف الحادّ والمتزايد في الأسلوب والأولويّات، بين المتطرّفين والعلمانيّين؛ علمًا أنّ الاتجاهيْن كليْهما يبقيان في أصوليْهما عدوّيْن للفلسطينيّين وحقوقِهم الوطنيّة.

ثالثًا، عربيًّا:

. عودةُ الاحترام الجماهيريّ العربيّ إلى القضيّة الفلسطينيّة والفلسطينيّين، وسقوطُ مؤامرة التشويش ضدّ الفلسطينيّين — وهي مؤامرة استَهدفتْ إضعافَ الموقف العربيّ من القضيّة الفلسطينيّة بحيث يجري التعاملُ معها كأنّها قضيّةٌ خاسرةٌ ميؤوسٌ منها، أو كأنّ الفلسطينيين الخانعين المستسلمين هم المشكلة لا الإسرائيليّين.

. ازديادُ الهوّة بين الموقف الرسميّ العربيّ والموقفِ الجماهريّ العربيّ، وازديادُ عزلة تلك الأنظمة وانكشاف ضعفها أمام النفوذ الصهيونيّ والضغط الأمريكيّ.

. سقوطُ شعار التطبيع، وهو شعارٌ يسعى إلى تأكيد ارتباط المصلحة الاستراتيجيّة العربيّة بـ”إسرائيل” وأنّ الفلسطينيّين هم العقبة أمام ذلك؛ ومن ثمّ وقفُ الهرولة العربيّة الرسميّة نحو التطبيع ولو إلى حين.

رابعًا، دوليًّا:

. تطوّرُ قناعةٍ دوليّةٍ بضرورة التوصّل إلى حلّ لمشكلة احتلال فلسطين، وعودةُ القضيّة الفلسطينيّة إلى صدارة القضايا الساخنة التي تهدِّد السلْمَ الدوليّ، بعد أن انحسرتْ وهبطتْ إلى حضيض الاهتمام الدوليّ نتيجةً لمسار أوسلو الاستسلامي المسالم للاحتلال والقابلِ به.

. تحوّلُ قضيّة الاحتلال الإسرائيليّ العنصريّ إلى قضيّةٍ ضميريّةٍ تحظى بتعاطفٍ جماهيريّ دوليّ عَبَّر عن نفسه بالعديد من التظاهرات والمسيرات في مختلف دول العالم وقارّاته.

. بدايةُ التغيير المعلن، وإن البطيء، في أوساط السياسيّين الأمريكيّين، لجهة التعامل مع القضيّة الفلسطينيّة والفلسطينيّين وحقوقهم بشيءٍ من الجدّيّة والعدالة مهما كانت بسيطة.

عمّان

***

يوسف مكّي: في ذكرى النكسة: معضلتنا الكبرى

في الخامس من حزيران/ يونيو 1967، شنّ الكيانُ الغاصب حربًا خاطفةً ضدّ مصر وسوريا والأردن. وخلال خمسة أيّام تمكّن من احتلال سيناء كاملةً، ومرتفعاتِ الجولان السوريّة، والبقيّةِ الباقيةِ من فلسطين: مدينة القدس والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. كانت ذريعةُ العدوان هي إغلاقَ مصر مضائقَ تيران في وجه الملاحة الإسرائيليّة، ومنْعَ الملاحة البحريّة تجاه ميناء إيلات. وكانت القيادةُ المصريّة قد اتّخذتْ قرارَ الإغلاق بعد تهديد ليفي اشكول، رئيسِ حكومة العدوّ، بغزو دمشق بسبب دعم سوريا لحركة فتح، التي كانت في حينه تشنّ عمليّاتٍ عسكريّةً محدودةً عبر الحدود السوريّة. وبلغ التهديدُ حدَّ حشد قوّات إسرائيليّة ضخمة على الجبهة السوريّة. وقد أبلغت القيادةُ السوفييتيّة الرئيسَ عبد الناصر بوجود هذه الحشود، ما دفعه إلى توجيه قوّات عسكريّة ضخمة للتمركز في مدينة شرم الشيخ، القريبةِ من المضائق.

الهزيمة العسكريّة كانت مفاجأةً كاملةً للشعوب العربيّة، التي كانت قد أملتْ أن تفتحَ هذه الحربُ طريقًا إلى تحرير فلسطين. وكانت النتائج كارثيّةً بكلّ المقاييس. لكنّ القراءة الدقيقة لما جرى توضح أنّ الوضعَ العربيّ، سواء على مستوى بلدان المواجهة أو على مستوى العلاقات العربيّة-العربيّة، لم يكن سينتهي بغير النتائج الكارثيّة التي بلغها.

ليس دقيقًا القولُ إنّ العرب خسروا الحربَ لأنّ طيرانَ “إسرائيل” وجّه ضربةً قاصمةً “مفاجئةً” إلى الطيران المصريّ. الهزيمة هي التي كانت مفاجئة، لا الحرب؛ ذلك لأنّ كلّ الظروف كانت تشي بأنّها قادمة ووشيكة لا محالة. ودليلُ ذلك هو التحشّدُ العسكريّ المصريّ الضخم في شرم الشيخ، وإغلاقُ مضائق تيران. وإذا سلّمنا بأنّها كانت مفاجئةً للقيادة المصريّة، بسبب تعويلها الكبير على الجهود الدبلوماسيّة نتيجةً لوعودٍ أمريكيّةٍ وسوفياتيّة بلغتْ حدَّ التعهّد بأنّ “إسرائيل” لن تكون البادئةَ بالحرب، فماذا عن الجبهتيْن السوريّة والأردنيّة، اللتيْن علمتْ قيادتاهما بالهجوم على مصر قبل ساعاتٍ من بدئه على أراضيهما؟! الخلل في جانب منه، بهذا السياق، هو أنّ بلدانَ المواجهة العربيّة، رغم مرور أكثر من عقديْن على الصراع في حينه، لم تكن متحسِّبةً لاحتمالات حربٍ كبرى كالتي حدثثْ في يونيو/حزيران، ولذلك لم تضع ضمن استراتيجيّاتها أنّ المشروع الصهيونيّ هو مشروعُ حرب، كي تقومَ ببناء قوّتها العسكريّة. وكانت تعوِّل كثيرًا على التدخّلات الدوليّة من أجل فضّ الاشتباك وهو في مهده. ولذلك فشل الردُّ العسكريّ على العدوان في الجبهات الثلاث.

أمّا بالنسبة إلى بقيّة البلدان العربيّة، فإنّه على الرغم من الحديث عن “التضامن” و”معاهدة الدفاع المشترك،” فإنّ علاقتها أثناء الحروب العربيّة-الإسرائيليّة هي علاقةُ “فَزْعة.” والوقت القصير الذي استغرقته حروبُ العدوّ على العرب لم يُتِح لتلك الدول استكمالَ الاستعداد العسكريّ، وتقديمَ الدعم إلى الأشقّاء، إذ كانت الجيوشُ المسانِدة تصل – في الغالب – بعد إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب… إلّا في استثناءاتٍ نادرةٍ أثناء معركة العبور التي خاضها الجيشان المصريُّ والسوريّ سنة 1973، وقد جرت وقتها لأهدافٍ تكتيكيّة، حتى وُصفتْ بأنّها لتحريك الأزمة لا لتحرير الأرض.

إنّ النزعة القُطْريّة في التعامل مع المسألة الفلسطينيّة لم تجعلْها تتقدّم قيدَ أنملة، ولم تُسعفْها بأيّ اعتبار، بل أسهمتْ في تشظّيها. كما أنّها أعفت النظامَ العربيَّ الرسميّ، في كثيرٍ من الأحوال، منذ منتصف السبعينيّات، من مسؤوليّته تجاهها، تحت ذريعةِ أنّ “أهلَ مكّةَ أدرى بشعابها،” وأنّ القضيّة بالدرجة الأولى هي “شأنٌ فلسطينيّ.” والواقع أنّ السياقَ التاريخيّ للقضيّة، وموقفَ الدول الكبرى تجاهها، لم يَمنحا الرؤيةَ القطْريّةَ أيَّ وجاهةٍ منطقيّة.

أسهم ضعفُ العرب، وعدمُ مبادرتهم إلى حسم الصراع، والقدسيّةُ التي تحظى بها مسألةُ فلسطين بالنسبة إلى المسلمين جميعًا، في مضاعفة التدخّلات الإقليميّة، بحيث باتت تمثّل عبئًا على الأمن القوميّ العربيّ. وتتعاظم المسألة حين ندرك البونَ الشاسعَ بين التضحياتِ الجسيمة التي قدّمها الشعبُ الفلسطينيّ من جهة، والنتائجِ السياسيّة السلبيّة لتلك التضحيات من جهةٍ ثانية. فخلال العقود الخمسة المنصرمة، سادت مقولةٌ خلاصتُها أنّ العرب عاجزون عن مواجهة العدو عسكريًّا، وأنّ ذلك ألجأهم إلى الخضوع لقرارات مجلس الأمن الدوليّ، خصوصًا القراران 242 و338، وكلاهما تعامل مع المسألة الفلسطينيّة كأنّها قضيّةُ أراضٍ “متنازَعٍ عليها” بين الصهاينة والعرب، لا حقُّ شعبٍ في تقرير مصيره وإعادةِ ما اغتُصب من أراضيه.

القراءة الأمينة لواقع صراعنا مع العدوّ توضح زيفَ مقولة قدرة العدوّ الصهيونيّ على حسم معاركه عسكريًّا مع العرب، وتؤكّد أنّ العجز العربيّ كان دائمًا ولا يزال في إدارة المعركة سياسيًّا، وأنّ الفشل لم يكن في ساحات المواجهة العسكريّة. لقد حدثتْ نكبةُ فلسطين عام 1948، ومعظمُ البلدان العربيّة تحت الهيمنة الاستعماريّة المباشرة، وقيادةُ الجيوش العربيّة تحت إمرة ضابطٍ بريطانيّ! وقد كشفتْ وثائقُ تلك الحرب أنّ الفشل لم يكن عسكريًّا فحسب، بل كان فشلًا في مواجهةٍ حضاريّةٍ كذلك. وبصيغةٍ أكثر تشاؤمًا يمكننا القول إنّ بعضَ القيادات العربيّة كانت ضالعةً في تفاصيل المخطّط الصهيونيّ، والخارطة السياسيّة التي تمخّضتْ عن الصراع معه، وقد حصلتْ على مكتسباتٍ ما كان لها أن تحصلَ عليها لو تحرّرتْ فلسطين.

في مواجهة العدوان الثلاثيّ على مصر عام 1956 كان الأداءُ رائعًا على الصعيديْن العسكريّ والسياسيّ، وكانت النتيجة نصرًا عظيمًا احتفل به العربُ جميعًا. وتكاد تكون نكسةُ حزيران 1967 هي حالةَ المواجهة الوحيدة التي كانت الهزيمةُ العسكريّةُ العربيّةُ فيها واضحةً وكاملةً؛ إذ لم يحارب العربُ في تلك المواجهة، وتكشّف العجزُ العسكريُّ العربيّ منذ اليوم الأوّل للعدوان، بعد الضربة العسكريّة الأولى للمطارات والقواعد العسكريّة المصريّة. لكنْ منذ النكسة حتى تاريخه، لم يتمكّن الكيانُ الصهيونيّ من حسم أيّ مواجهةٍ مع العرب بالخيار العسكريّ وحده. الفشل كان دائمًا في المواجهة الحضاريّة، حيث تَغْلب النزعاتُ الفئويّةُ والحزبيّةُ والقطْريّة على المصالح العليا، بما يغيِّب انبثاقَ مشروعٍ استراتيحيّ للتحرير ويَحُول دون الوحدة الكفاحيّة الفلسطينيّة.

إنّ أخطر ما ترتّب على النكسة هو التغيّرُ التدريجيّ في النظرة إلى طبيعة الصراع مع العدوّ، إذ تحوّل من صراع وجود إلى صراع حدود. وكانت الفرصة سانحةً لدعاة التفريط والاستسلام من أجل غرس روح الهزيمة واعتبارِ ما جرى نقطةَ البداية والنهاية في صراعنا مع العدوّ، وكأنّنا الأمّةُ الوحيدة في التاريخ التي خسرتْ حربَها في مواجهتها مع عدوٍّ يَفُوقها في الاستعداد والسلاح. وكان من تأثير ذلك أنْ مارس العربُ، قياداتٍ وشعوبًا، عمليّةَ جلدِ ذاتٍ غيرَ مسبوقة، استمرّت بوتائرَ متصاعدةٍ حتى يومنا هذا.

لا تُعفي قراءتُنا، هذه، القياداتِ العربيّةَ من المسؤوليّة. فهي وعدتْ أمّتَنا بالنصر، ولكنّها لم تهيِّئ للمواجهة مستلزماتِها. وفي مقابلِ ما كشفته الهزيمةُ من معدنٍ أصيلٍ للشعب العربيّ، الذي خرج بالملايين في القاهرة وعددٍ آخر من المدن المصريّة، مطالبًا بالثأر ورافضًا الاستسلام، فإنّها كشفتْ كذلك عن نفوسٍ ضعيفةٍ في النخب الثقافيّة العربيّة، اتّخذتْ من الهزيمة شمّاعةً لتبرير الخضوع والاستسلام أمام العدوّ، بدلًا من شحذ روح المقاومة في نفوس العرب، والفلسطينيّين بشكلٍ خاصّ. كما كشفتْ عن خواء بعض النخب السياسيّة والفكريّة، ورغباتها المكبوتة في تحقيق انتقالٍ سياسيٍّ يعتمد نهجَ التفريط بديلًا من بناء القوة العسكريّة. وقد وَجدتْ تلك الدعواتُ مَن يتلقّفها ويدفعُ بها، أحيانًا بسبب أحقادٍ دفينة، وتحت ذريعة أنّ الصراع مع العدوّ قد “استنفد طاقةَ دول المواجهة وحَجَبَ عنها فرصَ التنمية والبناء.” فكانت خرافةُ “السلام.” وتناسى أصحابُ هذه الفرية أنّ السلام من غير أمنٍ خضوعٌ وتسليمٌ لإرادة المعتدي.

وفي زحمة اللهاث المتسارع للصلح مع العدوّ، غابت حقائقُ كثيرةٌ مثل: أنّ الحقوق لا تُنتزع من غير قوّة؛ وأنّ الجيوشَ العربيّة لم يتوفّرْ لها التدريبُ الكافي والسلاحُ القادرُ على صدّ العدوان؛ وأنّ غيابَ استراتيجيّةٍ عمليّةٍ لمواجهة العدوّ ليس الفصلَ الأخيرَ في المواجهة بل محطّةٌ ضمن محطّات صراعٍ طويلٍ ومرير، كسبنا فيه جولاتٍ وخسرنا أخرى.

لقد خاضت أوروبا حربيْن عالميّتيْن أحرقتا الأخضرَ واليابس من دون أن تتمكّنا من الأوروبيّين أو تجعلاهم يعيشون أسرى نتائج الحرب، ولم توهِنْ عزائمَهم في بناء بلدانهم بهمّةٍ واقتدار. والفارق كبير بين ما جرى في النكسة وما جرى في الحربيْن العالميّتين. ففي الأولى لم تُدمَّرْ مدن، ولم تَجْرِ مواجهةٌ عسكريّةٌ مباشرة بين الجيوش العربيّة والعدوّ تُمتحن فيها عزيمةُ الرجال وصبرُهم وشجاعتُهم؛ بينما دمّرت الحربان العالميّتان مدنًا بأكملها، وتسبّبتْ في مصرع عشرات الملايين، وأمثالهم من الجرحى، عدا عشرات الملايين من المهجَّرين.

المعادل الآخر لمواجهة الاحتلال هو التسليمُ بشروط المحتلّ. وقد تمّ ذلك بنسبٍ متفاوتةٍ بين البلدان العربيّة: فوقّعتْ مصرُ “كامب ديفيد،” والأردن “وادي عربة،” وقيادةُ منظّمة التحرير “اتفاقَ أوسلو.” وتحقّقتْ للصهاينة نجاحاتٌ باهرةٌ لم يكونوا يحلمون بها زمنَ الممانعة العربيّة. لكنّ السلام لم يتحقّقْ للعرب حتّى يومنا هذا لأنّهم توهّموا أنّه يمكن أن يتحقّق من غير القوّةِ وتوفيرِ مستلزمات الأمن القوميّ.

التطبيع جريمة، لكنّ توقّفَه رهنٌ بانتصار الإرادة العربيّة، وصمودِ المقاومة الفلسطينيّة وقدرتِها على التصدّي. وقد أثبتت المواجهةُ مع الكيان الصهيونيّ منذ بداية هذا القرن قدرةَ المقاومة، وخلقتْ معادلةَ رعبٍ جديدةً ألحقت الهزيمةَ بنظريّة الأمن التي يتشدّق بها.

لن يكون هناك سلامٌ حقيقيّ، وخلاصٌ من نتائج النكسة وتداعياتها، إلّا باستعادة الرؤية القوميّة الصحيحة لطبيعة الصراع مع العدوّ باعتباره صراعَ وجود، وببناء القوّة العربيّة بناءً متينًا وراسخًا، وإعادةِ الاعتبار إلى مبادئ الأمن القوميّ العربيّ، وتحقيقِ الموازنة الدقيقة التي تتكفّل بردع العدوان — موازنةِ التوفيق بين الكرامة والأمن والسلام والدفاع عن حقوق الأمّة — وجميعُها أمورٌ بمقدور الأمّة تحقيقَها متى امتلكنا الاستقلالَ الحقيقيَّ والوعيَ والقدرةَ والإرادة.

نكسةُ الخامس من يونيو ليست محطّةً عابرةً في التاريخ العربيّ، وتداعياتُها لا تزال ماثلةً أمامنا حتى هذه اللحظة. فأراضي الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس الشرقيّة، ومرتفعاتُ الجولان السوريّة، ومزارعُ شبعا وتلالُ كفرشوبا والجزءُ الشماليّ من بلدة الغجر اللبنانيّة، لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيليّ. وما يُطلق عليه “المجتمعُ الدوليّ،” الذي كان نشطًا في مرحلةٍ ما لإيجاد تسوية للصراع العربيّ-الصهيونيّ، لم يعد مكترثًا بإيجاد أيّ تسويةٍ تلبّي الحدودَ الدنيا من الحقوق العربيّة، بل بات متواطئًا مع الاحتلال وداعمًا لمشاريعه. لكنّ هذه اللحظة من التاريخ ليست نهايةَ المطاف. والفلسطينيّون والعرب هم المسؤولون وحدهم، وهم مَن يملكون القدرةَ على إعادة الاعتبار إلى القضيّة الفلسطينيّة، ووضعِها مجدّدًا في واجهة أحداث العالم.

بعد خروج المقاومة الفلسطينيّة من بيروت صيف العام 1982، وتشرذمها في عددٍ من الأقطار العربيّة، ساد تصوّرٌ لدى الكثيرين، ومن ضمنهم القوى الكبرى، بأنّ قضيّةَ فلسطين لم تعد في سلّم أولويّات العرب ودولِ العالم. وحين التقى سكرتيرُ الحزب الشيوعيّ، غورباتشوف، الرئيسَ الأمريكيَّ ريغان، لم تتعرّضْ مباحثاتُهما لِما بات معروفًا بـ”أزمة الشرق الأوسط.” وحتى مؤتمرُ القمّة العربيّ، الذي عُقد في عمّان في نوفمبر 1987، انشغل بالحرب العراقيّة- الإيرانيّة، المشتعلةِ آنذاك، ولم يجد متَّسعًا لمناقشة قضيّة الاحتلال الإسرائيليّ للأرض العربيّة. وحدها انتفاضةُ أطفال الحجارة، التي اندلعتْ في بداية ديسمبر 1987، وانطلقتْ من قطاع غزّة لتنتشرَ كالهشيم إلى الضفة الغربيّة، ووصلت إلى الأراضي التي احتلّها الصهاينةُ عام 1948، تكفّلتْ بإعادة الحياة إلى القضيّة الفلسطينيّة. وباتت أخبارُ انتفاضة الحجارة تتصدّر وكالاتِ الأنباء العالميّة والصحفَ العربيّةَ لتعطي القضيّةَ الفلسطينيّة زخمًا جديدًا. لكنّ مناورات منظّمة التحرير، وخشيتَها من توقّف الانتفاضة دون أن تتمكّنَ من استثمارها سياسيًّا، أسهمتْ في لجم ذلك الزخم. فكان بيانُ الاستقلال، الذي صدر في اجتماع المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ في مدينة الجزائر، ليعقبَه خطابُ عرفات في مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، معلنًا فيه التخلّي عن المقاومة واعترافَه (من دون مقابلٍ يستحقّ الذكر) بقيام دولتيْن على أرض فلسطين التاريخيّة: دولةِ الاحتلال، ودولةٍ فلسطينيّةٍ على الضفّة والقطاع تكون مدينةُ القدس عاصمتَها.

ما نهدف إليه من كلامنا هو التشديد على أنّ القضيّة الفلسطينيّة مرّت بدوراتٍ نضاليّةٍ متعدّدة، وأنّها خبت في لحظات التراجع والعجز العربيّين واستعادت قوّتَها بالكفاح الفلسطينيّ وعودةِ الروح إلى الأمّة. وحقُّ الشعب الفلسطينيّ في أرضه، وفي الاستقلال والحريّة، لن يسقط بالتقادم.

في الخامس من يونيو خسر العرب الحربَ في مواجهة عدوٍّ أكثر تنظيمًا وتسلّحًا وتدريبًا وقدرةً على المناورة. هناك أممٌ كثيرةٌ خسرتْ حروبًا عديدةً ولم تتخلَّ عن هويّاتها وانتماءاتها ومشاريعها الحضاريّة. في هذا السياق، نشير إلى الحربيْن العالميّتيْن، وإلى الدول الأوروبيّة المتناحرة، وفي الحربيْن هُزمتْ ألمانيا. وفي الحرب العالمية الثانية، احتُلّت فرنسا، وضُربتْ لندن بالقذائف بشكل يوميّ، وعند نهاية الحرب جرى احتلالُ إيطاليا وألمانيا. لم تكن الحرب سوى محطّة عابرة في تاريخ هذه الأمم. فلقد استعادت هذه الأخيرةُ عافيتَها، ومارستْ دورَها مجدّدًا في البناء والتنمية، ولم تتخلَّ عن عقائدها وبرامجها السياسيّة. واستمرّت دولةُ العقد الاجتماعيّ قائمةً كما كانت قبل الحرب. ولم يقل أحدٌ إنّ سبب الهزيمة هو التمسّك بالفكر السياسيّ الذي ساد قبل الحرب قرابة قرنيْن من الزمن!

نكسة الخامس من يونيو لم يتسبّبْ فيها، كما يشاع، الفكرُ النهضويُّ العربيّ، ولا مشاريعُه، بل كانت نتاجًا لبنياتٍ وهياكلَ اجتماعيّةٍ هشّة، وانعكاسًا للعجز العربيّ عن الخروج من نفق التبعيّة وتجاوُزِ شبكة العلاقات البطركيّة القديمة وإسقاطاتها على التكوين السياسيّ العربيّ المعاصر. وتلك كانت من أسباب ردّة الفعل العاجزة على النكسة، ولا تزال هي ذاتها معضلتَنا الكبرى.

***

أحمد بهاء الدين شعبان: جريرة “السلام،” أو الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيّة

لا يمكن إدراكُ مغزى “اتفاقيّات السلام العربيّة” وخطورتِها إلّا في سياق فهمِ الأبعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي سبقتْها، ووعيِ طبيعة الطبقة الاجتماعيّة الجديدة التي وُلدتْ في رحم بيروقراطيّة النظام المصريّ الحاكم قبل “نكسة” 1967 وبعدها. فهذه الطبقة هي التي اتّجهتْ إلى توقيع تلك الاتفاقيّات، وعبَّدتْ لها الطريقَ، ثم دافعتْ عنها بعد إطلاقها في مواجهة تيّار الرفض الشعبيّ العارم الذي تصدّى لها، وأَسدلتْ ستائرَ الدعم والحماية والسرّيّة على رموزها.

الأساس الاقتصاديّ لاتفاقيّات “السلام.” بادئ ذي بدء يجب التأكيد أنّ الهدفَ الأساسَ من تلك الاتفاقيّات لم يكن تحقيقَ السلام في منطقتنا؛ فـالسلام الحقيقيّ، في المُطلق، غايةٌ نبيلةٌ تستحقّ بذلَ الجهد والتضحية من أجلها. الهدف الأساس كان فرضَ الاستسلام والتبعيّة المطلقة على أنظمتنا، وتحقيقَ الهيمنة الصهيونيّة على بلادنا واقتصاداتها، ومُصادرةَ استقلالها السياسيّ والثقافيّ وهويّتِها الوطنيّة والقوميّة، ورهنَ مصالحها العليا لإرادة العدوّ. باختصار: الهدف هو إخضاعُ الوطن العربيّ، بثرواته الهائلة ومواقعه الاستراتيجيّة، للهيمنة الأمريكيّة-الصهيونيّة، تحت مزاعم استجلاب الرخاء الاقتصاديّ لدول المنطقة — استنادًا إلى رأس المال النفطيّ، والأيدي العاملة في الدول الكثيفة السُكّان كمصر، والقيادةِ المتفوّقة للكيان الصهيونيّ، على نحوِ ما رسم شمعون بيريز في كتابه الشرق الأوسط الجديد، وعبَّرَ عنه إسحق رابين وهو يوبّخ مُعارضيه من الليكود على محدودية نظرتهم السياسيّة بقوله: “إنّ هؤلاء يقيسون قوّةَ إسرائيل بمساحةِ ما تستولي عليه من أراضٍ، أمّا نحن [في حزب العمل (المنحلّ)]، فنقيس قوّةَ إسرائيل بمساحةِ ما تستولي عليه من أسواق.” (الأهرام، 14 نوفمبر 1994).

والشاهد أنّ تمريرَ اتفاقيّات الصلح بين نظام السادات (وغيره من النُّظم العربيّة) وبين الكيان الصهيونيّ تمّ في سياق الانقضاض على المُنجزات الاجتماعيّة لعصر عبد الناصر، وإدارةِ الظهر لسياساته التحرريّة، والارتماءِ في أحضان الإمبرياليّة الأمريكيّة بزعم أنّ “99% من أوراق اللعب في يد أمريكا” — وهو أمرٌ لم يُصبح متاحًا إلّا بعد أن جرى تمهيدُ الأرض، أو دكُّها بمدفعيّة الاقتصاد، تحت مُسمَّياتٍ مُتعدّدة، وإنْ حملتْ مضامينَ واحدةً كـ”الانفتاح الاقتصاديّ” و”الإصلاح الهيكليّ،” وذلك بموجب القوانين الاستثماريّة التي شَرَّعتْ للانفتاح الاقتصاديّ عام 1974، أيْ بمجرد أن وضعتْ حربُ أكتوبر 1973 أوزارَها، باعتبارها حسب تعبير السادات “آخرَ الحروب” بيننا وبين العدوّ الصهيونيّ.

هذه التغيُّرات الاقتصاديّة الحادّة عبّرتْ عن تكوُّن قوًى اجتماعيّةٍ، طبقيّةٍ، تبلورتْ في هيكل السلطة، واستمدَّت نفوذَها، بعد رحيل عبد الناصر، من دعم رئيس النظام الجديد أنور السادات، بصلاحيّاته المُطلقة، ووفقًا لتخطيطٍ استراتيجيٍّ شامل استهدف تقويضَ ما شكَّلتْه التجربةُ الناصريّةُ – ذاتُ الاستقلال الاقتصاديّ النسبيّ – من ركائز، وإحلالَ بُنًى تابعةٍ محلَّها، وإحداثَ تغييراتٍ مُجتمعيّةٍ وثقافيّةٍ ممنهجة تُبرز نُخبًا (اقتصاديّةً وسياسيّةً وثقافيّةً) قديمةً/جديدة مُستفيدةً، تُهيّئ المناخَ لتمرير “السلام” الأمريكيّ الصهيونيّ بحمولاته الاقتصاديّة والسياسيّة. هذا هو المضمون الحقيقي لمنهج “الانفتاح الاقتصاديّ.” وفي هذا السياق استُخدمتْ جزرةُ سيناء، فتكاملتْ سياسةُ “الخطوة خطوة” على المستوى العسكريّ مع خطوات التنازل في الاقتصاد و”فتحِ الأبواب” على مصراعيها للغزو الشامل.

يلفت النظرُ في هذا السياق أنّ السادات بدأ عهدَه، في أعقاب “ثورة التصحيح” التي تخلّص عبرها من مجموعة “رجالات عبد الناصر” (15 مايو/أيّار 1971)، بإطلاق سراح معتقَلي التيّارات الدينيّة المتطرّفة، وفي مقدّمتهم جماعةُ الإخوان المسلمين، والسماحِ لهم بالحركة الكاملة على كلّ الصعد من أجل مواجهة المدّ المعارض (اليساريّ والناصريّ) في الجامعة والمُجتمع. وكان “الإخوان” بالفعل، مع باقي مُكوّنات التيّارات التكفيريّة، عونًا هائلًا له في ترويج شعارات “السلام،” انطلاقًا من تفسيرهم النفعيّ للآية: “وإنْ جنحوا للسلْم فاجنحْ لها”!

الهروب إلى الجحيم. مع فشل سياسات “الانفتاح” العشوائيّة، التي أطلق عليها الكاتبُ الكبير الراحل أحمد بهاء الدين سياسات “انفتاح السداح مداح،” لجأ نظامُ السادات إلى طلب القروض الخارجيّة من مظانّها المعتادة: وكالة التنمية الدوليّة، والبنك الدوليّ، وصندوق النقد الدوليّ؛ وكلُّها خاضعٌ للسيطرة والتوجيه من المركز الإمبرياليّ الرئيس، الولايات المتحدة. وهو ما أتاح لهذه المؤسّسات فرضَ شروطها المُجحفة على النظام، المُتلهِّفِ لتلقّي تدفّقاتٍ نقديّةٍ تساعده على تجنّب الانفجارات الشعبيّة الغاضبة التي بدأتْ تلوح في الأفق، وكانت ذروتَها هبّةُ 18 و19 يناير 1977 العارمة، التي كادت تطيح به، حتّى أسماها السادات، من فرط كراهيّته لها وارتعادِه من ذكراها، “انتفاضة الحراميّة.” هذه الهبّة شهدتْ خروجَ الملايين إلى الشارع احتجاجًا على هدر المنجَزات الاجتماعيّة التى اكتسبوها بعرقهم وتضحياتهم في العهد الناصريّ، وألغاها نظامُ السادات بمزاعمَ ثبت كذبُها.

ارتبطتْ هذه الأموالُ بجدولِ تنازلاتٍ قدّمها النظامُ على صعيد تعميق مفارقته مع انحيازات العهد السابق، كما على صعيد جبهة الصراع التاريخيّ مع العدوّ الصهيونيّ. وكانت الأموال بمثابة “المُكافأة” التي جرى التلويحُ بها لابتزازه ودفعِه إلى تقديم المزيد من التنازلات. وقد أَنجزتْ هذه الخطّةُ هدفَها في مايو/أيّار 1977 بإعطاء تلك المؤسّسات الدوليّة حقَّ الإشراف الرسميّ على إدارة الاقتصاد المصريّ وتحديدِ مساراته، لقاء تيسير أزمة الديون الحادّة. ومع التسليم على جبهة الاقتصاد، جرى الاستسلامُ على جبهة الصراع السياسيّ. ومع وهم السادات بأنْ لا مخرجَ من أزمة نظامه الاقتصاديّة إلّا بالارتماء في أحضان العدوّ الإسرائيليّ، فقد أكمل مسيرةَ الاندفاع نحو التسليم الكامل من دون قيدٍ أو شرط.

التحوّل في مسيرة الاقتصاد المصريّ. بتخطيطٍ متعمَّد، جرى تحويلُ الاقتصاد المصريّ من اقتصادٍ مُنتِجٍ (زراعيًّا وصناعيًّا)، يتمتّع بدرجةٍ مقبولةٍ من المرونة واستقلال القرار الاقتصاديّ، ويُغطّي نسبةً مُحترمةً من حاجات المجتمع الضروريّة،(1) إلى اقتصادٍ هشٍّ يعتمد بصورةٍ رئيسةٍ على مُدخلاتٍ بالغة الارتباط بالمُتغيّرات الخارجيّة وشديدةِ الحساسيّة لأيّ عناصرَ طارئةٍ داخليّة، مثل: عائدات النفط، ودخل قناة السويس، والسياحة ومواردها، وتحويلات المصريّين في الخارج. وهذه الموارد لا تَنتج من جهدٍ تنمويّ حقيقيّ؛ ذلك لأنّ الزيادات الكبيرة في القيمة المُضافة التي تُسبّبها لم تتولّدْ في الأساس عن زيادةٍ في إنتاجيّة قوّة العمل (وخصوصًا في قطاعَي الزراعة والصناعة)، ولا تُشكِّل العِمالةُ في مجالاتها نسبةً تُذكر من هذه القوّة، ولأنّ استمرارَ جميع هذه المصادر مرهونٌ بظروفٍ لا تتحكَّم فيها مصر: فجائحةٌ مثل كوفيد-19 (2020-2021)، أو التفجير الإرهابيّ لطائرة نقل السائحين الروس (31 أكتوبر 2015)، دمَّرا الدخلَ من السياحة؛ كما تأثّرتْ تحويلاتُ المصريّين العاملين في الخارج بالأزمة الرأسماليّة العالميّة، وبأوضاع دول الخليج، وبغيرها من عوامل لا يمكن التحكُّم فيها؛(2) وتسبَّب جنوحُ سفينة النقل العملاقة Ever Given وسط ممرّ قناة السويس الملاحيّ (23 مارس 2021) بخسائرَ مادّيّةٍ فادحة. ومع ذلك فقد أصرّ النظامُ على استكمال مخطّط تجريد مصر من آخر قواها الإنتاجيّة الاستراتيجيّة الفاعلة — بتصفية “شركة الحديد والصُلب،” القلعةِ الصناعيّةِ الشامخة التي كانت عمادَ مشروع السدّ العالي وأساسَ بناء حائط الصواريخ إبّان حرب الاستنزاف وتعميرِ مدن القناة التي هدمها الطيرانُ الصهيونيُّ بعد هزيمة 1967.

الأخطر أنّ استمرارَ هذه الأنشطة، واستنادَ البلاد – في أغلب عائداتها – إلى مردوداتها الاقتصاديّة وعوائدِها النقديّة، يعتمدان في الدرجة الأولى على قراراتٍ أجنبيّة. وهو ما يؤكّد تبعيّةَ الاقتصاد المصريّ للخارج، وهي تبعيّةٌ تعمَّقتْ خلال العقود الماضية، وما بعد العام 2011 على وجه الخصوص. ذلك لأنّ هذه الموارد “ترتبط وجودًا وعدمًا برضاء إسرائيل ومَن يُحالفها، أو عدم رضائهما، عن سلوك مصر؛ فبمجرّد وجود أزمة، أو نشوء قتال، تتوقّف هذه المواردُ، كلُّها أو معظمُها،” بحسب الاقتصاديّ المصريّ الراحل عادل حسين.(3) وعن هذا عبَّرَ الكاتبُ الإسرائيليّ آمي أيلون منذ أكثر من أربعين عامًا بالقول: “نحو 85% من النقد الأجنبيّ الذي حصلتْ عليه مصر في السنة الماضية جاء عن طريق البترول وقناة السويس والسياحة والاستثمارِ الأجنبيّ، وهذه كلُّها تحتاج إلى علاقاتٍ بإسرائيل مُستقرّةٍ، لأنّ البترول قريبٌ إلى حدٍّ ما من الحدود، والقناة يُمكنها أن تُغلَق في حالة الاشتباكات، والسياحة والاستثمار يهربان من المناطق غير المُستقرة.”(4) وهذا الأمر لا زال ساريًا حتى الآن!

والأمر نفسُه ينطبق على القروض و”المِنَح” الأمريكيّة والغربيّة. فهذه، إنْ وُجدتْ، مشروطةٌ بتوافقاتٍ سياسيّة، تملك الجهاتُ المُقرضة و”المانحة” تجميدَها في أيّ وقتٍ تشاء، ولأيّ دواعٍ تراها. والأخطر أنّ هذه القروض و”المِنَح” الخارجيّة خَلقتْ واقعًا مأساويًّا مع تزايد الاعتماد عليها عامًا بعد عام، بحيث تجاوزتْ قيمتُها 130 مليار دولار. وهو ما وصفه الصحفيّ عماد الدين حسين بـ”الأمر المُفزع،” مضيفًا أنّ الدَّيْن المحلّيّ وصل بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى ثلاثة أرباع الناتج المحلّيّ الإجماليّ، وأنّ الدَّيْن الخارجيّ وصل إلى 19.8% من ذلك الناتج في الفترة نفسها. وذكّر بما حدث لمصر في عهد الخديوي اسماعيل، حين استغلّت الدولُ الغربيّةُ الديونَ التي بنت بها مصرُ مشروعاتٍ كُبرى لكي تتدخّل في الشؤون الداخليّة، بل لتُدير الاقتصادَ المصريَّ أيضًا، “وهو ما انتهى بالاحتلال الإنجليزيّ لمصر عام 1882!”(5)

ووصف وزيرُ المالية المصريّ، الدكتور محمد مُعيط، هذا الوضعَ البالغَ الخطورة في حوارٍ تلفزيونيٍّ أشارت إليه جريدةُ الأهرام (الرسميّة)، فقال: “ستحقِّق الدولة هذه الموازنة 900 مليار جنيه إيرادات، والمصروفات حسب ميزانيّة هذا العام تبلغ 1438 مليار جنيه، ويستحقّ على مصر هذا العام سدادُ 541 مليار أقساط الفوائد [المُتراكمة التي لم تُسدَّد]، و276 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون فقط. ولو جالك إيرادْ 900 مليار، حتدفعْ منها 817 مليار لسداد فوائد وأقساط الديون، ويِفْضلْ لك حوالي 80 مليار جنيه، والمطلوب للمصروفات 1438 مليار جنيه.” وعندما سأله المحاوِر: “وكيف ستدبّرون ذلك؟” أجاب: “هذا الفرْق نسمّيه عجزًا في الميزانيّة، ونُدبّره بالاقتراض،” أيْ بمزيد من الانزلاق إلى مستنقع المديونيّة، بما يُهدِّد بتكرار كارثة الخديوي إسماعيل!

ويضيف أستاذُ الاقتصاد، والوزير (اليساريّ) السابق د. جودة عبد الخالق، ملمحًا خطيرًا آخرَ إلى أزمة المديونيّة المصريّة في ظلّ أوهام “السلام” مع العدوّ الصهيونيّ، فيقول: “إنّ فقاعة الديون تزداد انتفاخًا، وقد تنفجر في أيّ لحظة تحت ضغط أيّ ظرفٍ طارئ. والحكومة تلجأ منذ عدّة سنوات إلى مُبادلة الديون الأجنبيّة بمشروعاتٍ تنمويّة، أيْ عرض مشروعات تنمويّة على الدائنين بسبب العجز عن سداد ديونهم. وهناك اتفاقاتٌ بالفعل لمُبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، ومفاوضات لمبادلة الديون تجري مع دولٍ أخرى، وهو ما يؤكّده تصريحُ وزير الماليّة بأنّ الدَّيْن المحلّيّ مؤهَّل للمقاصّة في السوق الأوروبيّة!”(6)

انقسام طبقيّ حاد، ومعاناة شعبيّة على كلّ المستويات. كانت لهذه السياسات، المُتراكمة منذ السبعينيّات، انعكاساتُها المُباشرة على واقع المائة مليون مصريّ، على النحو الآتي:

ـ زيادةُ نسبة الفقر والفقر المُدقع إلى ما يقرب 30% من عدد السكّان، وازديادُ الفجوة الطبقيّة بين فئةٍ محدودةٍ تعيش في بذخٍ شديد وأغلبيّةٍ عُظمى تُكابد العوزَ من أجل تدبير أبسط ضرورات الحياة، وظهورُ فصيل جديد من الفقراء هو “الطبقاتُ الوسطى الفقيرة.” خطورةُ هذا الوضع تتأتّى، كما يقول الباحثُ الاقتصاديّ عبد الفتّاح الجبالي، من أنّ “الفقر يُمثّل حالةً، ما لم يتمّ كبحُ جماحها، فإنّها تميل إلى تجديد نفسها.”(7)

ـ خصخصةُ الخدمات الطبّيّة، وتراجعُ دور الدولة في تقديم الخدمات الصحّيّة إلى ملايين المواطنين، وتوقّفُ نيل هذه الخدمات على المريض القادر وحده بسبب كلفتها الهائلة.

ـ اتساعُ الفجوة بين الخدمات المُقدَّمة في التعليم العامّ وتلك التي ينالها طُلّابُ التعليم الخاصّ والأجنبيّ، وتراجعُ ترتيب التعليم المصريّ في المنطقة من موقع الصدارة (بين الخمسينيّات والسبعينيّات الماضية) إلى مواقعَ بالغةِ التأخّر في السنوات الراهنة.

– الأخطر والأهمّ هو نجاحُ الولايات المتحدة والكيان الصهيونيّ، في ظلّ غفلة الحُكّام واستبدادهم، في إفقاد مصر دورَها الرياديّ في الوطن العربيّ وفي القارّة الأفريقيّة والمنطقة، على نحوٍ تدفع مصرُ ثمنَه غاليًا الآن، في أزمةٍ بالغة الخطورة، هي أزمةُ سدّ النهضة، التي لم تجد مصرُ فيها نصيرًا إلّا بشقّ النفس!

حصادٌ مرير، ودرسٌ يجب استيعابُه. حصاد مرير لمُخطّطٍ أمريكيّ/صهيونيّ، هدفُه الرئيس حصارُ إحدى أهمّ ركائز الأمن القوميّ العربيّ (مصر)، وإفقادُها دورَها المحوريَّ في وطنها ومجالِها الحيويّ، وتثبيتُ أركان الكيان الصهيونيّ على حسابها، وفرضُ الإرادة الخارجيّة على مستقبل المنطقة بأسرها. وما أشرتُ إليه هو نزرٌ يسيرٌ من نتائج الارتماء في أحضان العدوّ الصهيونيّ، آثرتُ أن أطرحَه عسى أن يصلَ مضمونُه إلى أشقّائنا في الوطن العربيّ، في دول الهرولة إلى التطبيع مع كيان الاحتلال، فيروْا ما وقع مع أوّل دولةٍ وقَّع نظامُها اتفاقًا للصلح معه. وقد اخترتُ هذه الزاوية لمداخلتي اليوم، “النكسة وآفاق ’السلام‘ العربيّة،” لكي أعرضَ جانبًا من جوانب اتفاقيّات كامب ديفيد، ونتائجها في الشارع المصريّ. فمزاعمُ “الرخاء” أو “الازدهار الاقتصادي” الذي سيحقّقه “السلامُ” مع عدوّ الأمّة التاريخيّ لا تعدو أن تكون كذبةً كُبرى تُثبت الأيّامُ خواءَها وضياعَ اللاهثين خلف سرابها.

المقاومة الشعبيّة للـ”التطبيع”* مع العدوّ الصهيونيّ. هناك جانبٌ آخر يلزم التطرُّق إليه، هو استبسالُ الأغلبيّة العُظمى من المصريّين في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ على امتداد أكثر من أربعين عامًا، رغم كلّ الضغوط والإغراءات. فبمجرّد توقيع اتفاقيّات العار بين نظام السادات والعدوّ، تشكَّلتْ “لجنةُ الدفاع عن الثقافة القوميّة،” بمبادرةٍ من مئات المثقّفين الوطنيّين، لمقاومة ثقافة التطبيع مع العدوّ. وأعلنتْ كلُّ النقابات المهنيّة (من صحفيّين، ومحامين، ومهندسين، وتجاريّين، وأطبّاء، وصيادلة، …) والعُمّالية، من دون استثناء، رغم أنف السلطة، مقاطعتَها للعدوّ الصهيونيّ وكلّ مَن يتعامل معه بأيّ شكل من الأشكال (وهذا واقع مُستمرّ حتى الآن). وتعدّدتْ عمليّاتُ التصدّي بالقوّة للجنود الإسرائيليّين، وإطلاق النار عليهم من طرف الجنود المصريّين (كسليمان خاطر وأيمن حسن). وتكوّنتْ لجانٌ لدعم الشعب الفلسطينيّ وانتفاضاته. وتأسّستْ لجانٌ لمقاطعة البضائع الأمريكيّة والإسرائيليّة. وهوجمت السفارةُ الصهيونيّةُ غيرَ مرّة. وتعرّضتْ محاولاتُ الاشتراك الصهيونيّ في المعارض المصريّة (معرض الكتاب، المعرض الدوليّ، المهرجانات الفنّيّة، …) لرفضٍ قاطعٍ أجبر الدولةَ على وضع حدٍّ لها، وعُزلت العناصرُ المتعاونةُ مع الكيان الصهيونيّ (أمثال سعد الدين ابراهيم وعلي سالم) من المجال العامّ. وفشل الترويجُ للبضائع الصهيونيّة في مصر فشلًا ذريعًا. كما حوصر الدبلوماسيّون الصهاينة حصارًا شديدًا، اعترف به موشيه ساسون، أحدُ أهمّ السفراء الصهاينة في مصر، في مُذكّراته المعنونة سبع سنوات في بلاد المصريّين، حين تحدّث بمرارةٍ عن شعوره بالوحدة والحصار والاغتراب ومشاعرِ الكراهية التي كان يواجهها من جموع المصريّين، بحيث لا يمكنه التحرّكُ إلّا وسط حراسةٍ مُشدّدةٍ جعلته يصف مدةَ خدمته في مصر بقوله: “كنت أعيش في فقاعة صناعيّة!”(8)

السبيل الوحيد للتعاطي مع الاحتلال. يبقى أن أُشير إلى أنّ السبيل الأوحد للتعاطي مع كيان الاحتلال هو توحيدُ الصفّ الفلسطينيّ والعربيّ في مسيرة النضال ضدّه، والسعيُ بكلّ السبل إلى تفكيك البنية الصهيونيّة العنصريّة. وهذا ما يفتح الطريقَ إلى بناء مجتمعٍ عربيّ مُتحرّر، وديمقراطيّ، ومُنتِج، ومستقلّ الإرادة، يُحقّق أحلامَ مئات الملايين من العرب، الذين يملكون من الثروات والإمكانات والموقع والحضارة والتاريخ ما يُمَكِّنهم من تأمين حاضرهم وبناء مستقبلهم المنشود.

القاهرة

(1) يُقارن د. طه عبد العليم بين اقتصاديْ مصر وكوريا الجنوبيّة، ما قبل “الانفتاح” الساداتيّ وبعده، فيقول: “بينما تفوّقت القيمةُ المُضافة للصناعات التحويليّة في مصر على مُقابلها الكوريّ الجنوبيّ في بداية الستينيّات، وتساوت القيمتان تقريبًا في منتصف الستينيّات، انخفضتْ في مصر إلى حوالي 78% من مُقابلها الكوريّ في عام 1970، لكنّ مصر بقيتْ – مع كوريا الجنوبيّة – ضمن أكثر خمس دول تصنيعًا في بلدان الجنوب. ومع سياسة الانفتاح الاقتصاديّ ووأد مشروع تصنيع مصر، وغياب مهمّة التصنيع عن جدول أعمال حكومات مصر المتعاقبة، تدهورت القيمةُ المُضافة للصناعات التحويليّة في مصر إلى 8% فقط من مُقابلها الكوريّ في عام 1990، وارتفعتْ نسبةُ الصادرات من الآلات ومُعدّات النقل لإجماليّ الصادرات الكوريّة من نحو 1% في عام 1960 إلى 43% في عام 1993، بينما لم تتعدّ النسبةُ المُناظِرة لمصر 1% في العاميْن!” (د. طه عبد العليم، “تصنيع مصر: التحدّي والاستجابة،” الأهرام، 19 يونيو 2021).

(2) “مع استمرار نزيف الخسائر، شركاتُ السياحة تلفظ أنفاسَها: الخبراء ينتظرون قبلة الحياة في دعم حكوميّ غير مشروط، و100 ألف أسرة فقدتْ مصدرَ دخلها بسبب الأزمة” (مانشيت مُلحق جريدة المصري اليوم، “سياحة وطيران،” 16 يونيو 2021).

(3) عادل حسين، التطبيع: المُخطّط الصهيونيّ للهيمنة الاقتصاديّة (القاهرة: مكتبة مدبولي، بيروت: دار آزال، ط 2، 1985)، ص 50.

(4) Jerusalem Post, 3 Feb. 1980

(5) الشروق، 18 أبريل، 2021.

(6) الأهالي، 2 يونيو 2021.

(7) الأهرام، 2 يونيو، 2021.

* مفهوم “التطبيع” من المفاهيم المُخاتلة، نُحت واصطُنع في المراكز الإمبرياليّة والصهيونيّة للإيهام بأنّ فرض الهيمنة الصهيو-أمريكيّة على المنطقة أمر طبيعيّ تنبغي “العودةُ” إليه لاستقرار الأمور.

(8) موشيه ساسون، 7 سنوات في بلاد المصريّين، تقديم أبا إيبان (دمشق-القاهرة: دار الكتاب العربيّ، 1994)، ص 1.